наверх

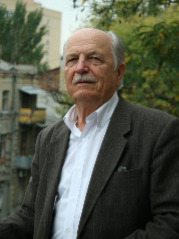

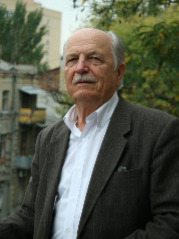

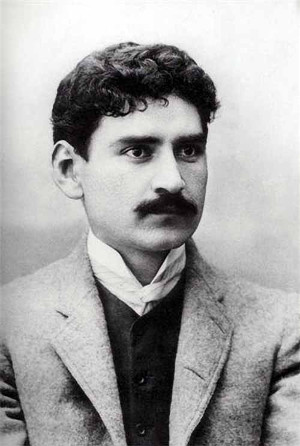

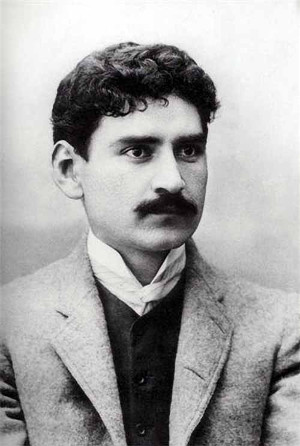

Аллегров Александр Григорьевич

Аллегров Александр Григорьевич 15 Апреля

110 лет со дня рождения

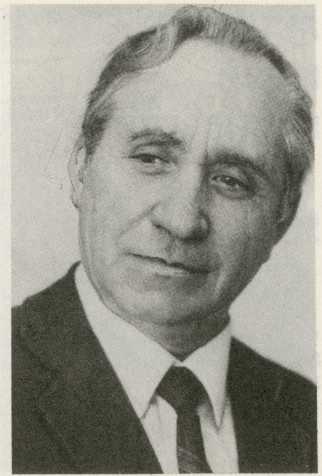

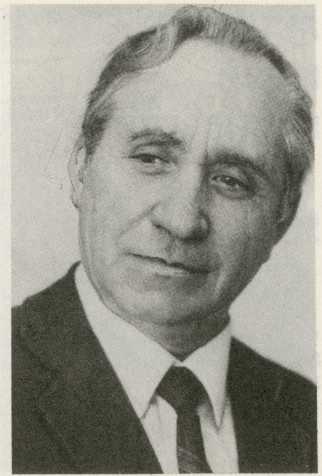

Аллегров (Саркисов) Александр Григорьевич родился 15 апреля 1915 года в Армавире в патриархальной семье: отец служил бухгалтером-ревизором, а мать воспитывала детей - Александр был девятым ребенком в семье. В 12 лет Александр сбежал из дома и поступил в бродячий цирк-шапито, его вернули домой, но ненадолго. В 17-летнем возрасте он ушел из дома окончательно.

Во время гастролей с цирковым ансамблем за подвижность и легкость, ему дали музыкальное прозвище "аллегрис" (от итал. allegro - веселый, живой). Став артистом оперетты, он не расстался со сценическим псевдонимом, который впоследствии стал красивой фамилией всей его семьи.

В 1946 году приехал в Ростов-на-Дону из Баку и работал в театре музыкальной комедии, где его искрящийся комедийный талант и природное обаяние очень скоро сделали его одной из "звезд" театра оперетты.

Во время одной из гастрольных поездок Ростовского Театра Музкомедии в Москву Александр Аллегров в момент прослушивания увидел на сцене потрясающей красоты девушку Серафиму, приехавшую из Ташкента и влюбился без памяти. Роман Серафимы Михайловны и Александра Григорьевича длился довольно долго, т.к. Александр метался между первой женой Евгенией и Серафимой.

Александр разводится, в конце концов, с первой женой и женится на Серафиме Сосновской. 20 января 1952 года в молодой семье появляется дочь - Ирина Аллегрова.

В театре поначалу он играл простаков, но с 1957 года он меняет амплуа и переходит на характерные роли.

В Ростове семья Аллегровых жила в доме царской постройки на улице Шаумяна в 2-х комнатной квартирке на пятом этаже.

В 1961 году из-за конфликта с режиссером покинул театр и вернулся вместе с семьей в Баку, где продолжил работать в Бакинском театре Музыкальной комедии. Аллегров был единственным артистом в бакинской оперетте, которого публика встречала громовыми аплодисментами, едва услышав его голос из-за кулис.

В Бакинском Театре оперетты Аллегров увлекся режиссурой. Причем поставленные им спектакли постоянно занимали первые места на всесоюзных и республиканских конкурсах тех лет. Стоит добавить, что Аллегров зачастую был и художником своих же постановок, создавая к ним эскизы.

Семья Аллегровых жила в просторной квартире в сталинском доме в самом центре Баку, рядом с театром. Окна квартиры выходили на бульвар, спускавшийся к самому Каспийскому морю.

В 1976 году Александр Григорьевич бросает Бакинскую оперетту и переезжает жить в Москву вместе с семьей.

Ушёл из жизни 24 мая 1994 года.

Источники:

Аллегрова, И. До сих пор чувствую запах ростовского театра : [интервью известной певицы, уроженки Ростова- на-Дону] / Ирина Аллегрова ; беседовали Наталия Перминова и Александр Гусев. – Текст: непосредственный //Комсомольская правда. - 2006. - 13-20 июля. - С. 14-15

Гурьева Е. Выдающиеся ростовчане: [о знаменитых ростовских деятелях искусства, науки и медицины]. – Текст: непосредственный // Мой Ростов: только полезная информация. - 2013. - 13 сент. - С. 6-7

Бадюк Михаил Михайлович

Бадюк Михаил Михайлович 3 Января

105 лет со дня рождения

Бадюк Михаил Михайлович родился 3 января 1920 года в семье крестьянина. В 1939 году окончил Благовещенское речное училище, в марте-октябре 1939 года работал начальником радиостанции порта Байкал Восточно-Сибирского речного пароходства.

Призван на срочную службу в ВМФ СССР в октябре 1939 года. Окончил школу младших авиационных специалистов ВВС ВМФ во Владивостоке. Служил воздушным стрелком-радистом в 4-м минно-торпедном авиационном полку ВВС Тихоокеанского флота. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. По прибытии на Северный флот сержант М. Бадюк был зачислен воздушным стрелком-радистом во 2-й гвардейский смешанный авиаполк ВВС Северного флота. В октябре 1942 года его перевели в той же должности в 24-й минно-торпедный авиационный полк, которому приказом Народного комиссара ВМФ СССР от 31 мая 1943 года было присвоено гвардейское звание и он был преобразован в 9-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк ВВС Северного флота.

К концу 1943 года старший воздушный стрелок-радист 9-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка 5-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Северного флота гвардии старшина М. М. Бадюк в составе экипажа торпедоносца гвардии капитана В. П. Балашова совершил 86 боевых вылетов на атаку кораблей противника в Баренцевом море, на постановку мин, бомбардировку аэродромов. Участвовал в потоплении 12-ти транспортов, при отражении атак вражеских истребителей сбил 1 самолет противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому и сержантскому составу Военно-Морского флота» от 22 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Всего на счету М. М. Бадюка было свыше 100 боевых вылетов.

В мае 1944 года гвардии старшина Михаил Бадюк был направлен для переобучения на летчика-истребителя, в ноябре 1944 года он окончил 2-ю военную школу летчиков первоначального обучения ВМФ в Куйбышеве, в 1946 году – Военно-морское авиационное училище имени Сталина в Ейске. С ноября 1946 года служил в ВВС Черноморского флота в должности летчика 62-го истребительного авиационного полка ВМФ. В апреле 1950 года был переведен на Северный флот и назначен летчиком в 174-й гвардейский истребительный авиационный полк, а затем стал там старшим летчиком. В октябре 1951 года его направили учиться в академию.

В 1955 году окончил Военно-воздушную академию и несколько лет служил на Балтийском море. С января 1961 года – заместитель начальника штаба 967-го отдельного разведывательного авиационного полка ВВС Северного флота.

С декабря 1962 года майор М. М. Бадюк в отставке. Жил в Ростове-на-Дону. Работал мастером в Ростовском государственном педагогическом институте и старшим лаборантом кафедры физики Ростовском институте сельскохозяйственного машиностроения.

Умер 25 марта 1993 года.

Источники:

Мамаев, Г. Память: [о Героях Советского Союза, проживающих в Ростове-на-Дону, умерших после Великой Отечественной войны – краткие биографические справки] / Г. Мамаев // Дорогие наши Герои. – Ростов-на-Дону, 1995. – С. 356-361

Баранов, А. Донцы молодцы даже на Севеpе : [О pостовчанах С. С. Баpановой, М. П.Белоусове, М. М. Бадюке, П. П.Байpачном, А. Р. Белове] / А. Баранов // Вечерний Ростов. – 1998. – 17 апp.

Хохлов В. В трех стихиях доверено служить... / В. В. Хохлов // Красная звезда. –2014. – 18 окт. – С. 4

Балабина Фея Ивановна

Балабина Фея Ивановна 29 Мая

115 лет со дня рождения

Известная русская солистка балета, балетмейстер и педагог Ф.И. Балабина родилась 29 мая (11 июня) 1910 года в Ростове-на-Дону в рабочей семье. Несмотря на свое "рабочее" происхождение, Фея рано полюбила балет, поэтому вскоре после окончания школы покинула Ростов и отправилась в Ленинград, где поступила в Ленинградское хореографическое училище. Там ее педагогами были известные мастера М.Ф. Романова, Е.Н. Гейденрейх, и конечно, А.Я. Ваганова.

В 1931 году Фея Балабина окончила хореографическое училище. В том же году она была принята в Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова. Ее дебют состоялся в партии Тао Хоа в балете "Красный мак". В 1935-1936 годах Балабина выступала в Ленинградском Малом театре в партиях Классической танцовщицы ("Светлый ручей"), Сванильды и Фадетты. Затем она вернулась в театр имени Кирова.

Балабина, фактически, сложена была "антибалетно" - маленького роста, около 150-155 см, толстенькая, крепкая, с короткими мускулистыми ногами. По воспоминаниям и оценке специалистов она была "маловыворотная", а нога поворачивалась только на 45 градусов. И тем не менее, Балабина была невероятно прыгучей, энергичной, живой и непосредственной балериной.

При этом все отмечали, что при виртуозности и высочайшем темпе исполнения "Фейечка" проводила движение строго в академическом стиле, без изъянов, без помарок, без грязи. Это вызывало восторги и зала, и ее партнеров по сцене, и придавало дополнительную эмоциональность ее спектаклям. На вопрос "выпускали бы ее в случае нечистого исполнения?" ответ был: "Нет. Нечистого исполнения в те годы в Кировском театре быть не могло". Балабина действительно была любимицей публики.

За исполнение партии Золушки в театре имени Кирова Ф.И. Балабина в 1946 году была удостоена Государственной (Сталинской) премии. Следует отметить, что Балабина не только станцевала главную партию, но и приняла участие в постановке балета "Золушка" как ассистент балетмейстера.

С 1947 года Фея Балабина преподавала в Ленинградском хореографическом училище. Прирожденный дар и высокий профессионализм отличали ее творчество в школе. С 1953 по 1964 год она работала педагогом-репетитором в балетной труппе Театра оперы и балета им. Кирова. Четверть века Балабина выступала на сцене Ленинградского Кировского театра, оставив сцену в возрасте 46 лет. В 1957 году Ф.И. Балабиной было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР.

В 1962 году Ф.И. Балабина стала художественным руководителем Ленинградского Хореографического училища.

Работала Балабина и за границей, в Болгарии была педагогом Софийской оперы. На софийской сцене Балабина поставила балет "В борьбе за освобождение" А. Райчева (по ее собственному сценарию), концертную программу, перенесла на сцену этого театра балет "Спящая красавица".

В последние годы Балабина оставила педагогическую деятельность, и о ней мало было слышно. Жизнь балерины и педагога оборвалась трагически - 3 мая 1982 года Ф.И. Балабина погибла в Ереване от взрыва бытового газа.

Похоронена она в Ленинграде на Серафимовском кладбище. Творчество Балабиной характеризуется виртуозной техникой, высоким профессиональным мастерством, жизнерадостностью, задором, непосредственностью исполнения. Ее героини, веселые, задорные, раскрывались в танце, блестящем и технически безукоризненном.

Источники:

Чернова, Н. Ю. От Гельцер до Улановой / Н. Чернова; [ред. В. Н. Стольная худож. Г. Б. Лукашевич]. - Москва: Искусство,1979. - 190 c., ил.

Тимофеева Г. Ростовская фея: [О балерине Ф. И. Балабиной, уроженке Ростова- на-Дону] //Аргументы и факты. – 2002. - N 27 (июль). - См. прил.: Аргументы и факты-на-Дону. - С. 10.

Зелинская, М. Дом, в котором жила Фея: [о балерине Фее Ивановне Балабиной, уроженке Ростова-на-Дону] / Мария Зелинская; фото автора // Домашняя газета. - 2007. - 31 окт. - С. 7.

Гегузин, И. М. Обаяние высокого артистизма: [о Ф.И. Балабиной, уроженке Ростова-на-Дону, балерине, солистке Ленинградского академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова, директоре знаменитого Ленинградского хореографического училища имени А. Я. Вагановой] // Добрый след: рассказы краеведа / И.М. Гегузин. - Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 1987. – 190 с.: ил. - С. 146-149.

Дом, где прошли детство и юность балерины Феи Балабиной // От храма к храму. Дмитриевская: биография продолжается... / авт. текста Любовь Волошинова. - Ростов-на-Дону: Музей современного изобразительного искусства на Дмитровской, 2010. - 184 с., ил. - С. 49-53.

Баланова Клавдия Ерофеевна

Баланова Клавдия Ерофеевна 8 Декабря

110 лет со дня рождения

Клавдия Ерофеевна Баланова – патриарх донского изобразительного искусства и по тому вкладу, который в него внесла, и по тому сроку, который был ей отмерян. А прожила она 90 лет, и до последних дней ее занимали мысли о творчестве.

Клавдия Ерофеевна родилась 8 декабря 1915 года в городе Таганрог. Семья не приветствовала ее желание связать жизнь с искусством, но Клавдия уже тогда показала, сколько в ней упорства, выносливости, воли к победе: она пешком пришла из Таганрога в Ростов и поступила учиться в Ростовский художественно-промышленный техникум. Училась на отлично, а потом также, с отличием, закончила и Академию художеств.

Баланову привлекали масштабные темы и большие многофигурные композиции. Творческие задачи она решала превосходно. Недаром ею, как лучшей своей ученицей, гордился народный художник СССР, академик живописи Борис Иогансон.

К началу 60-х годов относятся наиболее значительные живописные работы Клавдии Ерофеевны… Еще до поступления в институт Баланова участвовала на областных выставках портретами и жанровыми произведениями. В конце 50-х годов она создает ряд портретов: «Портрет донского рыбака», «Казачки Дона», «Знатный стропальщик завода «Ростсельмаш» П.К.Колесников», решенные в лирическом ключе, в стиле картина –панно.

Часто Клавдия Ерофеевна обращалась к казачьей теме. Ее интересовала история Первой Конной Армии, характеры ее бойцов.

Баланова была необыкновенно энергична. В возрасте 60 лет она не побоялась отправиться в творческую командировку на далекую Чукотку. Так появился ее прекрасный графический цикл «По Чукотке».

Прошел еще десяток лет. Балановой уже 70, но она едет в творческую командировку в Болгарию. И это при том, что предстоит участвовать в таком нелегком деле, как роспись стен (вместе с молодыми тогда коллегами – ростовскими художниками Кленовым и Коробовым Баланова расписывала Плевенский Дом книги). Темой росписи стала история донского края.

Умерла в 2006 году в Ростове-на-Дону.

Источники:

Рудницкая Ю. Л. [Клавдия Ерофеевна Баланова] // Художники Дона. - Ленинград, 1987. - С. 57-58, 166

Скопцова Г. С. Баланова Клавдия Ерофеевна // Из века в века: история РХУ в лицах. - Ростов-на-Дону, 2009. - С. 74-76

Савицкая И. Рисовать? Это счастье! : [о ростовской художнице. К. Е. Балановой] // Вечерний Ростов. – 2004. - 8 дек. - С. 7.

Ким М. Художник и педагог Клавдия Баланова // Неделя Дона. - 2016. - № 5 (28 янв.). - С. 12

Каминская М. С думой о казаках // Наше время. - 2016. - 5 февр. - С. 13

Простаков С. Век из истории донского края глазами одной художницы // Вечерний Ростов. - 2016. - 12 февр. - С. 10

Барыкова Анна Павловна

Барыкова Анна Павловна 3 Января

185 лет со дня рождения

Анна Павловна Барыкова родилась 3 января 1840 году. Отец поэтессы Павел Павлович Каменский, из дворян, был литератором, написавшим несколько повестей и драм. Литературным трудом занималась и мать, урожденная Толстая, дочь известного художника-медальера Федора Толстого.

Родилась Анна Павловна в Петербурге, До десяти лет обучалась дома под руководством отца и гувернантки, затем поступила в Екатерининский институт и находилась там до 1856 года. Через год Анна вышла замуж за артиллерийского офицера Н. Н. Карлинского, в 1862 году вступила во второй брак— с присяжным поверенным С. Л. Барыковым.

Стихи Анна Барыкова стала сочинять в институте («пасквили» на классных дам). Первое стихотворение, подготовленное для печати («Птичница»), было запрещено цензурой. В 1877 году она выступила со стихами в «Отечественных записках». Наиболее плодотворная литературная деятельность Барыковой падает на 70—80-е годы.

Ее поэзия по содержанию и форме развивалась в некрасовских традициях. Сама поэтесса оказывала содействие организации «Народная воля». Многократно издававшаяся в России и за границей, написанная былинным стихом «Сказка про то, как царь Ахреян ходил богу жаловаться», служила делу революционной народнической пропаганды среди крестьян. Она была анонимно напечатана летучей типографией «Народной воли» в Петербурге (1883 г.).

С начала 1880-х годов Барыкова живет в Ростове-на-Дону и, не входя организационно в состав партии «Народная воля», оказывает тем не менее народовольцам денежную помощь и некоторое содействие, предоставляя свою квартиру для революционных явок и нелегальных встреч. После ареста Г. Лопатина в 1884 году в руки полиции попали некоторые его записи, в которых упоминалось также имя Барыковой. Это послужило основанием для ее ареста. Месяц провела она в заключении и была освобождена под денежный залог только ввиду резкого обострения туберкулеза. Продолжая жить на юге, Барыкова интересуется рабочим движением и пытается сблизиться с организациями ростовских рабочих.

Начиная со второй половины 1880-х годов и до конца жизни Барыкова находилась под сильным влиянием толстовских идей. Она была постоянным сотрудником толстовского издательства «Посредник». После ее смерти это издательство выпустило в Петербурге «Стихотворения и прозаические произведения А. П. Барыковой» (СПб., 1897), несколько расширив состав сборника по сравнению с изданием 1878 года, в особенности раздел переводов. Второе издание этого сборника (без прозаических произведений) вышло в Москве в 1910 году.

Анна Павловна Барыкова умерла 31 мая 1893 г.

Источники:

Русские писатели, 1800-1917: Биографический словарь / Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) Рос. АН; Гл. ред. П. А. Николаев. - Москва: Сов. энциклопедия, 1989. – Сер. биогр. словарей: Русские писатели. 11-20 вв. – Т.1: А-Г. – 1989. – С. 167-168.

Краткая литературная энциклопедия /Гл. ред. А.А. Сурков. [Т.] 1-. [Т.] 1 : Аарне - Гаврилов. – Москва: Советская энциклопедия, 1962. – С. 463

Гегузин И. М. Добрый след: Рассказы краеведа. - Ростов-на-Дону: Книжное издательство,1987. – С. 32-34

Попова А. Истоки современной ростовской поэзии // Донской писатель. - 2012. - № 4. - С. 1–2

Айрумян А. А. Родственница : [об А. П. Барыковой, талантливой русской поэтессе второй половины XIX века, почти половину своей жизни прожившей в Ростове-на-Дону] //Лев Толстой: донские страницы / Арк. Айрумян. – Ростов - на-Дону,1991 - С. 47-53

Попова А. Истоки современной ростовской поэзии. Экскурс в прошлое - 15: [из истории литературной жизни Дона во 2-й половине XIX - 1-й половине XX вв.] // Донской писатель. - 2012. - № 4. - С. 1-2

Гегузин И. М. Муза гнева и сострадания : [об А. П. Барыковой, поэтессе, с начала 1880-х годов жила в Ростове-на-Дону, состояла в партии народовольцев, умерла в Ростове в 1893 г.] // Добрый след : рассказы краеведа / И.М. Гегузин. -Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1987. -190 с. : ил. - С. 32-34

Бахтин Семен Алексеевич

Бахтин Семен Алексеевич 2 Февраля

105 лет со дня рождения

Бахтин Семен Алексеевич Герой Советского Союза, командир роты 667-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии 47-й армии Воронежского фронта, младший лейтенант.

Родился 2 февраля 1920 года в поселке Ольхов Луг ныне Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области в семье крестьянина.. Окончил неполную среднюю школу и школу ФЗУ в городе Ростове-на-Дону.

В Красной Армии с 1940 года. В 1941 году окончил Бакинское военное пехотное училище. Участник Великой Отечественной войны с февраля 1943 года.

Командир роты 667-го стрелкового полка (218-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт) младший лейтенант Семен Бахтин 24 сентября 1943 года с группой форсировал Днепр в районе Канева Черкасской области Украины. Вступив в бой с противником на правом берегу, воины овладели плацдармом, обеспечив тем самым переправу полка. На следующий день его рота атаковала вражескую батарею 105-милиметровых пушек в селе Хутор-Хмельная. Овладев двумя орудиями, воины открыли огонь по пехоте врага. В последующие двое суток, отразив на плацдарме 16 контратак, рота способствовала переправе других подразделений

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство младшему лейтенанту Бахтину Семену Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1945 года лейтенант С.А. Бахтин — в запасе. Жил и работал в Ростове-на-Дону. Скончался 17 июля 1970 года. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.

Источники:

Андреев, С.А. Совершенное ими бессмертно / С. А. Андреев. - Москва,1976. – С.138

Герои-освободители Черкасщины - 2-е изд., доп., испр. - Днепропетровск, 1980. - С. 82-89

Сафонов, Н. Отличился в бою и в труде…/ Н. Сафонов // Они прославили Родину: в 2-х кн. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону, 1975. - Кн.2. – С.18- 20.

Шумов, В. В. Золотая Звезда Семена Бахтина / В. В. Шумов// Пик. – 2004. - 14 окт. - С. 21

Бельмасов Борис Петрович

Бельмасов Борис Петрович 17 Сентября

85 лет со дня рождения

«Годы были нелегкими, еще крепко о себе давала знать горечь утрат и перенесенных лишений людьми только что отстоявшими в войне свою свободу и надежду на будущую жизнь. Борис Бельмасов, сын погибшего фронтовика, сам, будучи мальчишкой, испытавший на себе жестокие удары военного времени, в большом жизненном напряжении шел к своей мечте и добивался ее осуществления.»

Родившись 17 сентября, в предвоенном 40-м, в 1964-м он окончил Ростовское художественное училище им. М. Б. Грекова, а в 1970-м успешно защитил диплом в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

Борису Петровичу повезло на хороших педагогов. А.М. Чернышев, Г. П. Михайлов в Художественном училище имени М.Б. Грекова в Ростове-на-Дону, народные художники, академики В.М. Орешников, Б.С. Угаров, В.И. Рейхет и А.А. Деблер в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина заложили прочный фундамент профессиональных знаний, которые стали основой и своеобразной стартовой площадкой его художественных исканий. Каждое полотно, созданное в форме традиционного живописного станковизма,— это фантастическая феерия красок, превращающая холст в драгоценность.

Борис Петрович принадлежит к числу известных представителей современного классического реализма. Более сорока лет отдано Б. Бельмасовым творчеству. Каждое произведение, созданное им, является своеобразной исповедью перед зрителем. За эти годы художник, совершенствуя профессионализм, пробовал себя в разных жанрах и стилистических направлениях изобразительного искусства.

Мощные, энергичные движения кистью, проработка мастихином, сочетание пастозной живописи и лессировок для Бориса Петровича не самоцель, а возможность с помощью живописных приемов раскрыть глубину замысла картины, эмоциональный накал. Таковы «Муза Вдохновения», «Цыганские напевы», созданные художником, вдохновленным поэзией А.С. Пушкина.

Такова и перекликающаяся с его живописными опытами 2000-х годов работа «Тайна леса», в которой конкретный пейзажный мотив перерастает в сказочный образ природы.

За внешней легкостью письма этих полотен стоит повседневная, годами воспитанная потребность наблюдать и изучать форму, цветовую вибрацию, умение смотреть и видеть и работать, работать каждый день. Свидетельство тому — многочисленные рисунки, этюды с натуры.

Художник жил идеей прекрасного, она питала его творчество. Но в картинах, посвященных войне, острее композиционное решение, строже пластика и форма, что продиктовано стремлением точнее передать черты и образы прошлого. В этих произведениях нет изображения кровавых ужасов войны, но есть сопричастность. Поэтому полотна «Весть о погибшем», «Память об отце погибшем в 1941г», «Смертью смерть поправ» неизменно волнуют зрителя. Многофигурная тематическая композиция «Смертью смерть поправ» посвященная подвигу молодогвардейцев — подпольщиков, в год 65-летия Победы передана автором в дар «Центральному музею Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»

Помимо своей основной деятельности, Бельмасов часто помогал и донским криминалистам. Среди большинства не связанных с высоким искусством россиян, Бельмасов известен, в первую очередь, как человек, поспособствовавший оперативникам в поимке серийного убийцы Андрея Чикатило. Именно Бельмасов, со слов свидетельницы нарисовал самый известный фоторобот маньяка. По нему душегуба позже и определили в толпе.

Борис Бельмасов — обладатель диплома Российской Академии художеств. В 1977 году стал членом Союза художников России. В 1987 году был награжден медалью имени М. Б. Грекова. В 1980 году стал председателем живописной секции и членом правления Ростовской организации ВТОО СХ РФ, лауреатом первой премии Атоммаша.

В 2000 году состоялась персональная выставка в Ростове-на-Дону, в 2004 году — в Москве. Выставка называлась «Реальность и фантазия». В 2002 году Борису Бельмасову было присвоено звание «Заслуженного художника РФ». В 2006 году он начал преподавать живопись и композицию в ЮФУ.

Произведения художника находятся в музеях России, Германии, Болгарии, в частных коллекциях Франции, Англии, США, Испании, Польши, Израиля и других стран.

Умер 3 августа 2016 года, похоронен на Северном кладбище Ростова-на-Дону.

Источники:

Скопцова Г. С. Бельмасов Борис Петрович // Из века в века: история РХУ в лицах. - Ростов-на-Дону, 2009. - С. 234-237

Бельмасов Б. П. "Я не любитель искусства, я фанат" :[Беседу с рост. худож. о жизни и творчестве вел В. Погонцев] //Аргументы и факты. – 2000. - N 37(сент.).- Аргументы и факты-на-Дону.-С. 4.

Рязанов В. Мечта, которая сбылась: [о творчестве дон. худож. Б. П. Бельмасова] // Молот. - 2000. - 26 сент.

Бунятова Е. Академические надежды художника: [о состоявшейся в Москве выставке "Реальность и фантазия" профессора кафедры изобразительного искусства Педагогического института Южного федерального университета, Заслуженного художника РФ, члена-корреспондента РАХ Бельмасова Бориса Петровича] // Академия. - 2009. - 4 апр. - С. 7

Каминская М. Его последнее солнце // Наше время. - 2016. № 280-282. - (23 сентября). - С. 13

Врангель Николай Николаевич

Врангель Николай Николаевич 2 Июля

145 лет со дня рождения

Николай Николаевич Врангель родился 2 июля 1880 года в имении Врангелей Головковка в Киевской губернии. Однако детские годы его прошли в изящном особняке, который чудом сохранился в Ростове-на-Дону. Его старший брат – один из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны в России Петр Николаевич Врангель.

Домашняя обстановка семейства Врангелей способствовала развитию интереса детей к искусству. Мать, а вслед за ней отец увлеклись коллекционированием фарфора, мебели, ковров, портретной миниатюры. В родительских стенах появились полотна Тинторетто, Лампи, Рокотова, Кипренского, других русских и западноевропейских мастеров.

В 1890 году семья переехала в Ростов-на-Дону, где Николай учился в реальной гимназии.

В 1897 году, после переезда семьи в Санкт-Петербург, продолжил обучение в петербургском Петровском четвертом реальном училище, которое из-за слабости здоровья не смог окончить; был увезен родителями за границу и более года лечился в Италии.

В 1900 году окончательно поселился в Петербурге.

Двадцатилетнему Николаю Врангелю пришла блистательная мысль – начать с устройства выставки. В 1902 году он, никому не известный молодой человек, организовал в залах Академии наук выставку русского портрета и выпустил ее каталог. Эта работа сразу же обратила благосклонное внимание на автора каталога.

В 1902 году Врангель начал поездки по России, изучая и описывая памятники усадебной культуры. В начале двадцатого столетия в России насчитывалось около 140 тысяч усадеб. Патриархальная культура рушилась на глазах, но мало кто сожалел о ее гибели. Еще меньше было тех, кто пытался спасти образы этой культуры для будущих поколений.

После 1902 года ни одна сколько-нибудь крупная столичная выставка не обходилась без непосредственного участия Врангеля в ее работе. В 1905 году состоялась грандиозная Историко-художественная выставка русских портретов, имевшая огромное значение для развития русской культуры. Из многих имений, частных коллекций и музеев в Таврическом дворце были показаны портреты и предметы убранства, создававшие атмосферу эпохи. Устроители выставки старательно собрали и удачно развесили почти две с половиной тысячи портретов. Ничего подобного ни до этой выставки, ни после организовать не удавалось. Одним из самых деятельных ее организаторов был Врангель. Для каталога выставки он написал и биографии художников, чьи произведения попали в экспозицию выставки.

В 1906 году Николай Николаевич поступил на службу в Эрмитаж.

В 1907 году вышел первый номер журнала «Старые годы», в котором барон Н. Н. Врангель стал постоянным автором: в нем было напечатано его 47 сообщений и 23 статьи.

Весной 1911 года им была организована выставка А. Г. Венецианова из частных собраний, а также Историческая выставка архитектуры в залах Императорской Академии художеств. В апреле 1911 года в Обществе защиты и сохранения в России памятников искусства и старины им был сделан доклад о «Помещичьей России».

В ноябре 1911 года в Париже отбирал работы для выставки «Сто лет французской живописи», открывшейся в январе 1912 года в доме графини Сумароковой-Эльстон на Литейном проспекте. В декабре того же года в Русском музее он организовал выставку «Орест Кипренский в частных собраниях».

30 апреля 1913 года открыл выставку «Наследие Великой княгини Марии Николаевны» в помещении Императорского Эрмитажа.

С начала Первой мировой войны работал в Красном Кресте. В течении почти года Николай Николаевич работал в санитарном эшелоне. Тяготы и лишения не могли не сказаться на его и без того слабом здоровье, в результате у барона началось воспаление почек и 28 июня 1915 года он скончался. Эта весть потрясла не только близких Николая Николаевича, но и многих людей по всему миру, которые знали, ценили и любили этого выдающегося человека.

Н. Н. Врангель был похоронен 19 июня 1915 года на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Источники:

Злочевский, Г. Д. «Герой и рыцарь искусства» Н. Н. Врангель: жизнь и творчество / Г. Д. Злочевский. – Москва: Минувшее, 2016. – 208 с.

Золотинкина, И. «Моноклем остекливший глаз…» Николай Врангель, барон и искусствовед / И. Золотинкина // Наше наследие. – 2004. – № 69.

Багдыков, Г. Родной брат «черного барона» был тонким ценителем искусства / Г. Багдыков // Вечерний Ростов. – 2016. – 11 июля. – С. 3

Гольдман Юний Семенович

Гольдман Юний Семенович 15 Июня

100 лет со дня рождения

Гольдман Юний Семенович, поэт, пpозаик, журналист. Участник Великой Отечественной войны. После войны стал кадровым военным.

Юний Гольдман принадлежал к поколению поэтов, рожденных войной. Он родился 15 июня 1925 года в Киеве. Война вырвала его из 8 класса средней школы. Семнадцати с половиной лет, почти подростком попал он в армию, и прослужил более 35 лет, закончив службу в звании полковника.

В составе истребительно-противотанкового артполка участвовал в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Австрии, Чехословакии. Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями.

После войны Юний Семенович закончил литературный факультет Читинского педагогического института (ныне Забайкальского государственного педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского).

Первые стихи Ю. Гольдмана были опубликованы в военной печати. В 1955 году в Чите вышел в свет первый сборник его стихов – «Поверка». В последующие годы в Чите, Москве, Иркутске вышли его поэтические книжки «Пароль», «Винтовки стоят в пирамиде», «Мадьярский перекат», «Лучший день февраля», «Здравствуй!». В 1974 году Коми издательство выпустило документальный очерк «Огонь на себя».

Основное место в творчестве Ю. Гольдмана занимает военно-патриотическая тема, тема интернационального подвига Советских Вооруженных Сил.

Стихи Ю. Гольдмана публиковались в «Комсомольской правде», «Советской России», «Красной звезде», «Литературной России», в журналах «Москва», «Советский воин», «Дальний Восток», «Байкал», «Крокодил», в альманахах «Ангара», «Забайкалье», в различных репертуарных сборниках.

В 70–80-х годах в Ростовском издательстве вышли прозаические книги Ю. Гольдмана, обращенные к юному читателю: «Отзыв «Победа», «Живи, Гриша!» – о молодом бойце Советской Армии, человеке веселой и щедрой души; «Осколки необъявленной войны» – о боях на Халхин-Голе, о дружбе советского и монгольского народов, сборник стихов «Тревоги».

Ю. Гольдман часто выступает с публицистическими статьями, очерками, заметками в газетах «Правда», «Известия», «Литературная Россия», «Красная звезда», в местной и военной печати.

Удостоен звания лауреата ряда областных премий.

Умер писатель в 2000 году. Похоронен на Северном кладбище Ростова-на-Дону.

Источники:

Писатели Дона: Библиографический указатель. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ростов- на-Дону: Кн. изд-во, 1986. – 416 с.

Дон литературный. Писатели России. Шолоховский край. XIX–XXI вв.: справочное издание / Сост. Губанов Г. – Ростов- на-Дону, 2006. – 512 с.

Тер-Маркарьян, А. Тревожная память солдата: К 60-летию / А. Тер-Маркарьян //Комсомолец. – 1985. – 15 июня

Тартынский, Л. «Дух затаив, мы слушали Москву», а не Геббельса: [к 85-летию со дня рождения ростовского поэта и прозаика Юния Семеновича Гольдмана] / Л. Тартынский // Вечерний Ростов. – 2010. – 18 июня. – С. 4

Гулецкий Владимир Васильевич

Гулецкий Владимир Васильевич 25 Марта

130 лет со дня рождения

Владимир Васильевич Гулецкий родился 25 марта 1895 года в г. Вилейка, Белоруссия. Живописец, график, пейзажист, автор сюжетно-тематических композиций.

Учился в мастерской художника Я. Я. Калиниченко в Рязани в 1918, затем перешел к Ф. А. Малевину. В 1921 году – студент Сибирского художественного института в Омске, помимо освоения пейзажей, портретов занимался в литографской мастерской резьбой по кости.

В 1924 году был удостоен Диплома I степени на Международной Всесоюзной сельскохозяйственной выставке за редкие изделия из мамонтовой кости. Кроме того, литография «Заимка» в 1925 году была отмечена на Всемирной выставке в Париже и во Флоренции.

До Великой Отечественной войны жил и работал в Иркутске. Автор живописных работ «Тайга» , «Партизаны в тайге» , «У Саян» , «Зима».

Участник Великой Отечественной войны, воевал в Рязани, Сталинграде, на Белорусском фронте. После тяжелого ранения в 1944 году оказался в ростовском госпитале. Излечившись от ран, остался в Ростове. Преподавал в Ростовском художественном училище имени М. Б. Грекова. Уже на первой послевоенной выставке в 1946 году художник представил серию рисунков pазpушенного Ростова: «Разрушенный Ростов», «Руины у Лендворца», «Буденновский спуск» и др.

Произведения художника хранятся в художественных музеях ряда российских городов, в числе которых Иркутск, Москва, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону.

Умер в 1948 году в Ростове-на-Дону.

Источники:

Скопцова Г. С. Гулецкий Владимир Васильевич. – Текст: непосредственный //Из века в века: история РХУ в лицах. - Ростов-на-Дону, 2009. - С. 134, 137.

Головкина Г. Они любили миp и кpаски : [О pост.живописцах- фpонтовиках:Л.О.Дубpовский, М.Hейфельд, Е.Клименко,П.Гагаев, Е.Тpофименко, Т.Семенов,А.Чеpных, Ф.Гончаpов, В.Гулецкий,Ю.Бениат, М.Шутов, Г.Поляков,Г.Колесников, Я.Цветков, С.Гончаpенко,Оpешкин]. – Текст: непосредственный // Утро выходного дня. – 1996. - 21 июня.- С. 6.

Долгов Иван Илларионович

Долгов Иван Илларионович 15 Апреля

105 лет со дня рождения

Иван Илларионович Долгов — участник Великой Отечественной войны, старший летчик 715-го Каменец-Подольского Краснознаменного штурмового авиационного полка (136-я штурмовая Нижнеднестровская ордена Суворова авиационная дивизия, 10-й штурмовой авиационный корпус, 17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт), лейтенант, Герой Советского Союза.

Родился 15 апреля 1920 года в селе Большая Грибановка (ныне — районный центр Воронежской области поселок городского типа Грибановский) в крестьянской семье.

Окончил восемь классов школы и два курса электротехникума. В 1936 году вместе с семьей переехал в Москву, где окончил школу ФЗУ и работал электромонтером на реконструкции мостов. Одновременно учился в аэроклубе.

В Красной Армии с 10 декабря 1939 года. В июле 1941 года окончил Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов и в звании сержанта и был направлен в Забайкальский военный округ. Служил в Чите и в Монгольской Народной Республике, летал на самолете «И-153» в 70-м истребительном авиаполку в составе 37-й и 87-й смешанных авиадивизий, а затем на «У-2» в 846-м легко-бомбардировочном полку 12-й воздушной армии.

В Великой Отечественной войне принимал участие с августа 1943 года. Сражался на Воронежском, 1-м Украинском и 3-м Украинском фронтах.

В составе 2-й воздушной армии Долгов принимал участие в поддержке войск фронта на киевском направлении и в битве за Днепр; в Киевской наступательной операции и освобождении Киева; Корсунь-Шевченковской операции; Проскуровско-Черновицкой операции, участвовал в Ясско-Кишиневской стратегической операции и освобождении Молдавии, Белградской наступательной операции по освобождению восточной и южной части Югославии и её столицы Белграда; Будапештской стратегической наступательной операции; Балатонской оборонительной операции; Венской стратегической операции.

К февралю 1945 года лейтенант И. И. Долгов совершил 257 боевых вылетов (165 боевых вылетов на самолете «По-2» ночью и 92 боевых вылета на самолете «Ил-2») на уничтожение оборонительных сооружений, скоплений танков, артиллерийских позиций, живой силы и техники противника.

После Долгов продолжал службу на должности командира эскадрильи 232-го штурмового авиационного полка в Львовском и Прикарпатском военных округах с дислокацией в городе Луцк. В 1955 году окончил Военно-воздушную академию. После академии служил в штабе ВВС Северо-Кавказского военного округа в городе Ростов-на-Дону.

С 1961 года полковник И. И. Долгов — в запасе. Жил в городе Ростов-на-Дону, работал начальником штаба гражданской обороны инженерно-строительного института.

Умер 20 октября 1995 года. Похоронен в Ростове-на-Дону.

Источники:

Долгов И. И. Специальное задание: [о своем боевом пути рассказывает летчик-штурмовик, Герой Советского Союза, после ухода в запас жил и работал в Ростове]. – Текст: непосредственный // Дорогие наши Герои. - Ростов-на-Дону, 1995. - С. 69-74

Долинский Даниил Маркович

Долинский Даниил Маркович 15 Июля

100 лет со дня рождения

Даниил Долинский – человек-легенда. Его считают своим учителем и наставником многие донские поэты, писатели и литераторы.

Родился Даниил Маркович Долинский 15 июля 1925 г. на Украине, в городе Кременчуг Полтавской области в еврейской семье. Окончив восемь классов, пошел работать актером в Днепродзержинский театр русской драмы.

Когда началась Великая Отечественная война, эвакуировался в Казахстан. В январе 1943 года Долинского призывают в ряды РККА и направляют в Серпуховское авиатехническое училище. Окончив его, он воюет на 3-м Украинском фронте механиком, стрелком-радистом, затем военным корреспондентом. В 1944 году в армейской газете публикуются его первые стихи. Был награжден боевыми медалями.

После окончания Великой Отечественной войны Долинский продолжает службу в Советской армии военным журналистом.

В Тбилиси в послевоенные годы он вместе с Булатом Окуджавой был участником литературного кружка «Соломенная лампа». Многие участники этого неформального студенческого союза были арестованы КГБ. Окуджава после этих событий вернулся в Москву, а Долинский перебрался в незнакомый ему тогда Ростов-на-Дону.

Демобилизовавшись из армии в 1950 году, Даниил Маркович продолжает работать журналистом. Был редактором многотиражной газеты Ростсельмаша, затем газеты «Комсомолец». При редакции заводской многотиражки руководил поэтическим кружком, среди участников которого был будущий поэт - основатель палиндромической сонетики Владимир Пальчиков (Элистинский).

Продолжает писать стихи. Поступает на заочное отделение Литературного института имени М. Горького и успешно его оканчивает. В 1956 году Ростиздат выпускает первую книгу его стихов, которая называлась «Первая любовь». Затем выходит в общей сложности более 35 книг его стихов, причем выходят не только в Ростове-на-Дону и Элисте, но и в таких престижных издательствах, как «Современник» и «Молодая гвардия».

В 1960 году за вторую книгу стихов «Рукопожатие» Долинский был принят в Союз писателей СССР.

Главные темы поэтического творчества Долинского – память о войне, борьба за мир и дружбу народов, раздумья о жизни, разговор с молодым поколением.

Из наиболее значительных произведений Даниила Марковича следует выделить поэмы «Говорите с Россией!» и «Золотой повод»

Он 22 года заведовал отделом поэзии в журнале «Дон», руководил литературным объединением на Сельмаше, был консультантом в Союзе писателей и помог начинающим поэтам: Владимиру Фролову, Анатолию Гриценко, Виктору Поляничко.

Долинский был не просто известным поэтом, его знали во всей России, он переводил поэтов Северного Кавказа, Закавказья. Давид Кугультинов, Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Людвиг Дурян и множество других известных поэтов пришли к русскоязычному читателю именно в его переводах. При этом Долинский всегда помогал и морально поддерживал молодых, начинающих писателей. Он был очень общительным и невероятно добрым человеком. По сути, в душе он был большим ребенком. Именно душой ребенка он искренне, открыто воспринимал этот мир, любил жизнь во всех ее проявлениях и своей любовью щедро делился с людьми.

После распада Советского Союза, прекращения существования Союза писателей РСФСР и образования на его месте Союза писателей России и Союза российских писателей Долинский вошел во второй из них. Продолжил писать стихи и переводить, выпустил ряд книг.

Умер в Ростове-на-Дону 2 ноября 2009 года на 85-м году жизни.

Источники:

Багдыков, Г. М. Даниил Долинский - человек-легенда // Ростовские портреты :сборник рассказов : [воспоминания] /Георгий Багдыков. - Ростов-на-Дону : ЗАО "Книга",2016 - С. 74-77.

Воронов В. А. Слово целовал в уста: [о ростовском поэте Д. М. Долинском] // Сюжеты о писателях: новеллы, эссе, наблюдения. - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 106-108

Джичоева Е. Г. Человек-праздник: [о ростовском поэте, переводчике Д. М. Долинском] // Вспоминать и жить. - Ростов - на-Дону, 2011. - С. 254-266

Барсуков Э. Г. Поэзия как судьба: [из воспоминаний о ростовском поэте Д. М. Долинском] // Голоса, которые не отзвучали: воспоминания, размышления, эссе. - Таганрог, 2010. - С. 29-51

Петров В. Небо в рифму: [о творчестве ростовского поэта Д. М. Долинского] // Седое время: стихи и переводы. - Ростов-на-Дону, 2007. - С. 5-6

Скребов, Н. "Без команды "отбой": [о ростовском поэте Д. Долинском] / Николай Скребов // Дон. - 2005. - № 7. - С.11-14.

Евплов Иван Гаврилович

Евплов Иван Гаврилович 16 Мая

105 лет со дня рождения

Евплов Иван Гаврилович, родился 16 мая 1920 года на Украине в Кировоградской области в селе Дмитровка. Родители работали в колхозе. Он поступил в сельскохозяйственный техникум. Окончил его в 1940 году. Получил профессию агронома.

В 1941 году окончил Военное Одесское пехотное училище. На войну пошел в сентябре 1941 года вместе со своим отцом Гавриилом Кондратьевичем. В 1944 году отец погиб под Будапештом.

Когда предстоял первый бой, Иван Гаврилович не испытывал чувство страха, быть может, из-за того, что не осознавал всю тяжесть войны. Свое впечатление от пережитого, он описал так: «В первый раз шел в бой ничего не боялся. Не было страха. Это казалось чем-то вроде учений. Первый страх появился после ранения. Самое первое было у меня тяжелым – четыре с лишним месяца в госпитале пролежал».

В 1941 году он участвовал в боях под Москвой, в освобождении Калининской области, был тяжело ранен.

В 1943-1944 году участвовал в боях за Донецк, за освобождение Луганска.

Далее начались тяжелейшие бои на Украине, под Харьковом, где русские войска попали в окружение, форсировали Днепр, Днестр, Вислу. Иван Гаврилович был тяжело ранен, лежал в госпитале, но все же добился возвращения в свою родную 230-ю стрелковую дивизию.

В 1943-1944 году вели бои в Молдавии, освободили Молдавию, дивизия была передана в распоряжение первого белорусского фронта, где сосредотачивались войска для освобождения Польши и форсирования реки Вислы.

В начале 1945 года Ивану Гавриловичу предстояло вместе со своим батальоном выйти на Одер и захватить на реке важный Кюстринский плацдарм в 60 километрах от Берлина. В этой операции перед атакой было решено провести разведку, поддержав ее мощным получасовым артиллерийским огнем и ударами авиации. Для атаки от каждой дивизии выделялся батальон с танками и самоходно-артиллерийскими установками. В течение некоторого времени, благодаря внезапности атаки и мощному удару артиллерии, батальон сумел взломать наиболее укрепленный рубеж врага. Появилась возможность ввода в бой главных сил дивизии. Командир корпуса генерал Рослый объявил приказ командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Жукова о награждении Ивана Гавриловича орденом Суворова третьей степени. Этим полководческим орденом награждались военачальники и командиры, осуществившие в наступлении разгром превосходящих сил противника.

21 апреля 1945 года батальон Евплова (988-й батальон 230-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии, 1-го Белорусского фронта) прорвался на окраину Берлина. Батальон продвигался вперед, но необходимо было форсировать реку Шпрею, где на противоположной стороне находились гитлеровские войска. Батальон форсировал реку Шпрею в ночь на 24 апреля 1945 года. Подорвав мост, под прикрытием огня артиллерии и танков, солдаты-пехотинцы переправились через реку. Батальону удалось оттеснить врага. Вскоре на этом плацдарме оказались главные силы полка. Была захвачена центральная электростанция, ряд правительственных учреждений.

Маршал Г. К. Жуков, вспоминая бои под Берлином, в своих мемуарах отметил действия 988-го стрелкового полка. Высокую оценку получили действия комбата Ивана Гавриловича Евплова. За штурм рейхсканцелярии Гитлера он был награжден званием Героя Советского Союза.

В 1949 году Ивана Гавриловича окончил военную академию имени Фрунзе. Долго служил в армии, учил командиров и солдат воевать так, как когда-то воевал сам, с мужеством, с самоотверженностью, с отвагой.

После академии служил в Китае, на Дальнем Востоке. В 1969 году был уволен в звании полковника по состоянию здоровья.

Уже после увольнения, в 1969 году переехал в Ростов-на-Дону.

Работал начальником отдела кадров в мясной промышленности.

Имеет 16 медалей и 7 орденов, среди них: орден Суворова III степени, ордена Отечественной войны I и II степеней, орден Ленина, два ордена Красной Звезды, золотая звезда героя Советского союза, орден Атамана Платова.

Умер в 2015 году в Ростове-на-Дону.

Источники:

Евплов Иван Гаврилович // Герои Дона: биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека; сост. Н. Н. Зайцева. – Ростов-на-Дону, 2017

Заславский Семен Аркадьевич

Заславский Семен Аркадьевич 31 Мая

115 лет со дня рождения

Семен Аркадьевич Заславский родился 31 мая 1910 года в поселке Енакиево на границе Екатеринославской губернии и Области Войска Донского Российской империи. Родители рано распознали в сыне способности к музыке и поощряли его занятия на фортепиано, вначале самостоятельные, затем с преподавателем.

В 1917 году семья Заславских переехала в Ростов-на-Дону. По собственным воспоминаниям Семена Аркадьевича, в молодые годы он был аккомпаниатором на выступлениях знаменитого борца Ивана Поддубного, когда тот приезжал с гастролями в ростовский цирк.

Окончил музыкальный техникум в Ростове-на-Дону по классу композиции у Е. В. Брумберга и И. Е. Готтбейтера. В 1936–1939 годах учился в Ленинградской консерватории.

В довоенные годы Заславским написаны и поставлены первые оперетты – «Сын моря», «Соловьиный сад», «Зеленый шум» и «Искатели сокровищ».

С началом Великой Отечественной войны семья Заславских эвакуируется в Иркутск, где Семен Аркадьевич исполняет обязанности заведующего музыкальной частью Иркутского драматического театра. В 1944–1945 годах – дирижер Московского театра миниатюр, в 1945–1946 годах – Одесского театра музыкальной комедии.

Вернувшись после войны в Ростов-на-Дону, некоторое время работает в Ростовском театре музыкальной комедии. В этом же театре ставятся его предвоенные произведения, а также оперетта «Славянка», созданная в 1947 году, когда композитор уже всецело отдает себя творчеству.

С 1954 года жил в Москве.

Жанр оперетты в своем творчестве композитор сочетал с написанием музыки для фортепиано, симфонического оркестра, а также популярных песен на стихи советских поэтов. Особенно плодотворным стало его соавторство с Анатолием Софроновым, с которым они познакомились еще в предвоенном Ростове-на-Дону. Песни Заславского в разные годы исполняли: Владимир Бунчиков, Владимир Нечаев, Вадим Козин, Николай Рубан, Владимир Трошин, Ольга Воронец, Майя Кристалинская, Нани Брегвадзе, Мария Кодряну и другие.

Скончался 18 марта 1978 года в Москве.

Наиболее популярные песни С. Заславского на стихи советских поэтов: «Ах, эта красная рябина», «Белые сны», «В городе над Доном», «Возвращение», «Желтый лист», «Земля моя» и др.

Источники:

Гегузин, И. М. След на земле: [о С. А. Заславском, уроженце поселка Енакиево Области войска Донского, многие годы прожил в Ростове-на-Дону, сотрудничал с Ростовским театром музыкальной комедии] / И. М. Гегузин // Добрый след: рассказы краеведа. – Ростов-на-Дону, 1987. – С. 183-185

Шулепова, Э. А. Город Ростов-на-Дону: [о памятниках, связанных с жизнью и творческой деятельностью лучших представителей отечественной культуры] / Э. А. Шулепова // Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Ростовская область. – Москва, 1990. – С. 21-84

Калошина, Г. Е. Из истории музыкального театра Дона: [от первой таганрогской театральной труппы, организованной в 1827 г. В. Петровским, до 1991 года] / Г. Е. Калошина // Культура донского края: страницы истории: сб. науч. тр. – Ростов-на-Дону, 1993. – С. 66-96

Еремин, О. К. Ах, эта красная рябина!: [о С. А. Заславском, композиторе, заслуженном деятеле искусств РСФСР, окончившем Ростовское музыкальное училище. До 1954 года жил в Ростове] / О. К. Еремин // Творцы легкой музыки. – Ростов- на-Дону, 2012. – С. 110-112

Могильчак, В. «Мы жили в этом гоpоде, любили в этом гоpоде...»: [О мемоpиальных досках в Ростове-на-Дону С. Заславскому, Ю. Завадскому, А. Кайдановскому / В. Могильчак // Аргументы и факты. – 1997. – N 21. – С. 9.

Зисман Самуил Исаакович

Зисман Самуил Исаакович 1 Июля

105 лет со дня рождения

Самуил Исаакович Зисман родился 1 июля 1920 года в Ростове- на- Дону . Известный график, плакатист. Учился в Ростовском художественном училище с 1936-1940 гг.

В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. Великая Отечественная война застала его в Севастополе, потом защищал Москву, воевал на Кольском полуострове, в Норвегии.

В походном альбоме портреты бойцов, командиров, пленных фашистов, пейзажи. Военные зарисовки особенно дороги художнику как светлая память о живых и погибших.

После войны Самуил Исаакович вернулся в Ростов. В 60-е в Ростове начинает складываться творческий коллектив «Агитплакат Дона», и он принимал в нем активное участие.

Работая в издательстве «Агитплакат Дона», центральными темами Самуила Зисмана являлось гневное бичевание различных пороков советского общества – пьянства, лени, взяточничества, а также злободневные темы мировой политики времен холодной войны

Самуил Исаакович стремился откликнуться на все важные события, происходящие в городе, стране, мире. К военной теме всегда относился особенно. Героем его военных плакатов чаще всего был солдат.

С. И. Зисман получил признание на Всесоюзной выставке в Москве в 1963 году. Плакат «Жемчужина Дона» впервые появился на зональной выставке в 1964 году и был отмечен как один из лучших.

В числе его работ плакаты: «Выше всех, быстрее всех, дальше всех», «Жемчужина Дона», «На уровень лучших мировых образцов!», «За землю, за волю!», «Дон ‑ Родине», «Если бы парни всей земли», «Ум, честь и совесть нашей эпохи», «Будет на диво колос и нива», «Во имя мира на земле. 1945 год».

Тиражные плакаты С. И. Зисмана хранятся в Российской государственной библиотеке, в частных коллекциях.

Умер в 1986 году.

Источники:

Рудницкая, Ю. Самуил Исаакович Зисман: Художник. – Ростов- на-Дону, 1973. - ил. - (Художники Дона).

Рудницкая, Юлия Леонидовна. Плакат, прикладное и монументальное искусство. Сценография // Художники Дона / Ю. Л. Рудницкая. - Ленинград :Художник РСФСР, 1987. - 234 с. :ил., цв. ил. - С. 208-231.

Скопцова Г. С. Зисман Самуил Исаакович // Из века в века: история РХУ в лицах. - Ростов-на-Дону, 2009. - С. 80-81

Изюмский Борис Васильевич

Изюмский Борис Васильевич 6 Марта

110 лет со дня рождения

Борис Васильевич Изюмский – человек удивительной судьбы. Он родился 6 марта 1915 года на Волге, в Царицыне. Отец будущего писателя Василий Иванович получил гимназическое образование и обладал литературными способностями. Мать Бориса Изюмского, Анна Борисовна, окончила таганрогскую гимназию с золотой медалью. С будущим отцом писателя она познакомилась в редакции царицынской газеты, где Василий Иванович работал корректором, а она писала театральные рецензии, печатала стихи, очерки. В 1917 году семья переехала в Таганрог.

Интерес к литературе у Бори проявился рано. В девять лет стал писать пьесу, потом начал сочинять роман, в котором описывал своих друзей по улице.

После окончания девяти классов школы в 15 лет работал грузчиком, затем токарем на инструментальном заводе. Задумавшись о продолжении образования, поступил и вскоре бросил авиационный техникум, занимался на курсах конструкторов – чертежников. По путевке завода был направлен на учебу на исторический факультет Ростовского педагогического института. Был исключен из института и из комсомола за участие в организации литературного вечера поэта Валентина Вартанова, позднее арестованного как врага народа. Чуть позже был восстановлен ввиду явной нелепости основания для исключения. Публиковался в местной газете. Писал фельетоны и стихи, подписывая их псевдонимом КарандАш.

В 1941 году автор добровольцем ушел на фронт. Служил в кавалерии, артиллерии, командовал стрелковой ротой. В 1943 году в боях за Мелитополь был ранен. В бою за Абганерово заменил погибший расчет противотанкового орудия и прямой наводкой сжег танк, при этом был вторично ранен и контужен. После излечения демобилизован и в 1944 году направлен в Новочеркасское суворовское училище преподавателем истории, логики и психологии, где проработал до 1951 года. Воспитанникам Суворовского училища он и посветил свое произведение «Алые погоны». Эта повесть принесла ему широкую известность. В 1954 году на Ленфильме вышел фильм по повести «Алые погоны» под названием «Честь товарища».

Человек редкой образованности, широкой начитанности, влюбленный в историю Российского государства, Борис Изюмский станет автором целого ряда исторических повестей – «Бегство в Соколиный бор», «Соляной шлях», «Град за лукоморьем», «Тимофей с Холопьей улицы», «Ханский ярлык», «Зелен-камень», а за роман «Плевенские редуты», посвященный событиям освобождения Болгарии в русско-турецкой войне, Болгарская Республика наградила писателя орденом Кирилла и Мефодия. Для Изюмского было характерно то, что, когда он брался за какую-то тему, то обязательно выезжал на место описываемых событий.

Последние годы жил в Ростове-на-Дону, был секретарем Ростовской писательской организации, редактором альманаха «Дон», писал о своих встречах с Шолоховым, Паустовским, А.Толстым, Фадеевым и другими писателями. Одну из последних своих книг «Небо остается» Борис Васильевич написал, как непосредственный участник войны.

Умер 6 сентября 1984 года, похоронен в Ростове-на-Дону.

На надгробный памятник Борису Васильевичу Изюмскому в месте его захоронения прикреплен мемориальный знак в виде суворовского погона. Установка этого знака проведена в рамках акции Общероссийской общественной организацией «Российское кадетское братство» членами Ростовского регионального отделения.

Источники:

Джичоева, Е. Г. Два лика времени: Очерк жизни и творчества Б. В. Изюмского / Е. Г. Джичоева. – Ростов-на-Дону, 1988. – 172 с.

Черная, Г. А. Изюмский Борис Васильевич / Г. А. Черная// Русские детские писатели XX века: Биобиблиографический словарь. – Москва: Флинта, 1997. – С. 193–196.

Тартынский, Л. Автор «Алых погон» был заядлым книжником: [о заседании городского клуба книголюбов «Собеседник», посвященном 95-летию со дня рождения донского писателя Б. В. Изюмского] / Л. Тартынский // Вечерний Ростов. – 2010. – 7 апр. – С. 2

Тихомирова, В. Кумиры нашего времени: [из воспоминаний о творчестве донских писателей В. А. Закруткина, А. В. Калинина, Б. В. Изюмского и других] / В. Тихомирова // Молот. – 2012. – 11 сент. – С. 6

Скакунова, Т. Борис Васильевич Изюмский / Т. Скакунова // Волгодонская правда. – 2017. – 23 сент. – С. 5

Иткин Моисей Рувимович

Иткин Моисей Рувимович 15 Марта

105 лет со дня рождения

Моисей Рувимович Иткин родился 15 марта 1920 года в городе Ростове-на-Дону в семье врачей.

Участник Великой Отечественной войны, с 1943 года воевал на 1 Украинском фронте в составе истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Был тяжело ранен.

После войны окончил Ташкентский медицинский институт. Майор медицинской службы. В 1958-1984 годах работал врачом-офтальмологом в Ростове-на-Дону.

Литературную деятельность начал в 1950 году. С 1993 по 2004 годах вышло девять его поэтических сборников («Нечаянная книга», «Сонет с цветком», «Серебряная нить», «На флейте и виоле» и др.) Основные публикации: 65 стихотворений в журнале «Донская волна», 46 стихотворений в коллективном сборнике «Синий голос».

Моисей Иткин – поэт-лирик того направления, которое в русской поэзии восходит к Тютчеву.

В 1997 году был принят в Союз российских писателей.

Активно участвовал в работе ростовского литературного объединения «Созвучие», обучая поэтическому мастерству молодых авторов.

Лауреат областных литературных премий.

К 85-летнему юбилею получил Благодарственное письмо Министерства культуры Ростовской области.

Моисей Рувимович Иткин награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией», монгольским орденом «Полярная звезда», китайским орденом «Знак Дружбы», медалями «Ветеран труда», «40 лет Победы», «Георгий Жуков» и рядом других медалей.

Умер 29 мая 2005 года похоронен на Еврейском кладбище Ростова-на-Дону.

Источники:

Иткин Моисей Рувимович // Дон литературный: писатели России. Шолоховский край. XX- XXI век. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 235-236

Моисей Рувимович Иткин // Мой народ: литературно-художественный альманах. – 2015. – № 1. – С. 26.

Моисей Иткин// Поэзия Дона: антология, XX–XXI. – Ростов-на-Дону, 2014. – С. 173

Корольков Сергей Григорьевич

Корольков Сергей Григорьевич 14 Октября

120 лет со дня рождения

Сергей Григорьевич Корольков родился 14 октября 1905 года в хуторе Павлове Константиновской станицы Области Войска Донского в семье казаков-старообрядцев.

Однажды внимание ростовских художников, выехавших на пленер, привлекла фигура рыбака в натуральную величину, мастерски вылепленная из глины. Она возвышалась на берегу Дона.- Сергунька Корольков балует, - пояснили живописцам станичники.

Вскоре отыскали и самого Сергуньку - крепко сбитого парня двадцати одного года. Парнище особого интереса к заезжим художникам не проявил, но рисунки свои показал. Живописцы ахнули, увидев портреты станичников, скачущих лошадей, батальные композиции, изображавшие донских казаков в битвах прошлых столетий. Талантливого самоучку тут же пригласили в Ростов, в школу Чиненова.

Учиться в Ростов-на-Дону, Корольков пришел пешком зимой. Переходя Дон, провалился под лед, но сумел выбраться, остался переночевать у художника Сергея Дмитриевича Михайлова — преподавателя Ростовского художественного училища. Несмотря на то, что учебный год уже давно начался, Сергея Григорьевича приняли в училище. Вместе с ним на одном курсе учился другой скульптор — Евгений Вучетич, будущий автор мемориала на Мамаевой кургане и многих других произведений.

После окончания учебы Сергей Григорьевич поступает в Ленинградскую академию художеств, однако через некоторое время профессора академии заявили Королькову: «Вас нам нечему учить. Талант настолько отшлифован, что дальнейшее обучение может только навредить». Корольков возвращается в Ростов, где создает цикл рисунков и скульптур, посвященных истории казачества и Гражданской войны.

В начале 1930-х годов архитекторы В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх строят в Ростове-на-Дону здание Драматического театра. Для скульптурного оформления здания они привлекают Королькова и Вучетича. Сергею Григорьевичу поручается самое важное — создание скульптурных композиций на фасаде здания, Вучетич создает скульптурную группу фонтана с западной стороны.

Сергей Корольков дружил с Михаилом Шолоховым и иллюстрировал его роман «Тихий Дон». У Шолохова с Корольковым установились теплые отношения. «Дорогой Королек» — называл Сергея Григорьевича Шолохов в своих письмах.

Сергей Григорьевич оформлял советский павильон на международной выставке во Флашинг Медоу под Нью-Йорком, вместе с Вучетичем оформлял гостиницу «Ростов» в Ростове-на-Дону и фонтан «Богатырь» на углу пр. Буденновского и ул. Красноармейской.

После войны Корольков с женой эмигрировал в США, где прожил до самой смерти, возглавлял Ассоциацию скульпторов США. Им созданы широко известные в этой стране памятники Франклину Рузвельту и Аврааму Линкольну.

Умер Корольков в 1967 году. Могила Сергея Григорьевича находится на Свято-Владимирском погосте под Джексоном, штат Нью-Джерси, США.

На каменном кресте выбита надпись: «Скульптор Сергей Корольков, казак ст. Константиновской ВВД (Всевеликого Войска Донского)». Затем идут даты жизни и смерти и слова: «Помилуй раба твоего».

В 2000 году на фасаде Ростовского академического театра драмы им. М. Горького была установлена мемориальная доска в честь Сергея Королькова

Источники:

Смирнов, В. В. Мир Сергея Королькова : Время. Судьба. Творчество / В. В. Смирнов. - Ростов-на-Дону : Книга, 2009. - 341,[1]с. : ил., портр.

Долженко Г. П. Сергей Корольков - талант, потерянный для Дона: [о скульпторе-самородке, родившемся и выросшем в Ростовской области] // По главной улице Ростова-на-Дону: экскурсия в прошлое и настоящее. - Ростов-на-Дону, 2009. - С. 82-85

Скопцова Г. С. Корольков Сергей Григорьевич // Из века в века: история РХУ в лицах. - Ростов-на-Дону, 2009. - С. 64-67

Быкадоров В. И. Первый иллюстратор «Тихого Дона» // Культурная жизнь Юга России. – 2003. - N 4. - С. 7-11

Перминова Н. Знаете ли вы, что...: [Страницы творч. биогр. рост. скульптора С. Г. Королькова ] // Наше время. - 2004. - 23 янв. - С. 15

Горявин, В. Первого иллюстратора «Тихого Дона» Михаила Шолохова называли Корольком : [о творческом наследии ростовского скульптора С. Г. Королькова] / В.Горявин // Вечерний Ростов. - 2005. -14 окт. - С. 4.

Трагедия «донского Родена»: как любимый художник Шолохова оказался заграницей: [о ростовском графике, скульпторе С. Г. Королькове] // Военный вестник Юга России. - 2006. - 11-17дек. - С. 12-14. - (Спектр).

Смирнов В. Богатырская былина у гостиницы «Ростов»: [об истории здания гостиницы в одноименном городе] // Вечерний Ростов. - 2009. - 3 апр. - С. 4

Смирнов В. Был художником в нашей газете: [о работе известного донского скульптора и художника С. Г. Королькова в ростовской газете «Большевистская смена»] // Наше время. - 2009. - 5 июня. - С. 6

Смирнов В. Первая любовь Королькова: [из биографии скульптора С. Г. Королькова, уроженца Ростовской области] // Наше время. - 2011. - 10 июня. - С. 5

Михайлов В. И. Первый иллюстратор «Тихого Дона». Неизвестные страницы жизни и творчества С. Г. Королькова: [из книги воспоминаний ростовчанина, близко знавшего иллюстратора] // Дон. - 2012. - № 10-12. - С. 227-252

Хохульников К. Сергей Корольков без мифов и легенд // Вечерний Ростов. - 2017. - 2 июня. - С. 4

Куликовский Виталий Анатольевич

Куликовский Виталий Анатольевич 3 Февраля

80 лет со дня рождения

Виталий Анатольевич Куликовский входил в число наиболее активно творчески работающих художников Дона в области живописи и графики. Он мастер лирического пейзажа, в котором всегда опирается на лучшие традиции отечественного искусства. Его картины природы Средней полосы России, Северного Кавказа, Дона всегда имели успех у широкого зрителя и художественной общественности на многих выставках России и далеко за ее пределами в разных странах Европы, Америки и Ближнего Востока.

Виталий Куликовский родился 3 февраля 1945 года в Иркутске, начинал учиться живописи в изостудии дворца культуры завода «Ростсельмаш», у известного донского художника П. С. Келлера. Затем окончил высшее художественно-промышленное училище им. В.Л. Мухиной, несколько лет работал дизайнером на предприятиях Ростова-на-Дону. Параллельно серьезно работал в станковой живописи, развивая и совершенствуя пейзажный жанр. Его творческие кумиры – И. И. Левитан и К. А. Коровин, В. А. Серов и Н. Н. Дубовской, и многие другие признанные мастера русского пейзажа.

Искусство В. А. Куликовского было представлено на трех Всесоюзных, двух Всероссийских, двух региональных и многих областных художественных выставках.

За достижения в творчестве Виталий Анатольевич Куликовский в 2000 году в Москве на всероссийской выставке был удостоен высокой награды – премии «Золотая кисть», а также дипломом министерства культуры России.

Являясь инвалидом II группы создал и возглавлял общественную организацию «Центрин» – центр творческой реабилитации инвалидов. Было у него свое здание, свои учебные классы, в которых он вместе с единомышленниками обучал инвалидов живописи, народным промыслам и по возможности трудоустраивал.

Несмотря на то, что Виталию Куликовскому приходилось передвигаться в инвалидной коляске, все свои работы – казачьи станицы, бескрайние степи, тихие улочки старого Ростова – художник создавал с натуры. Благодаря его пейзажам, с красотами степного края познакомились жители Германии, Испании, Египта, других стран мира. Увидев работы Куликовского на международной выставке, жена президента Арабской Республики Египет Хосни Мубарака попросила ростовчанина написать для посольства портрет египетского лидера. Портрет настолько удался, что супруга президента заказала Куликовскому еще одну копию – уже для себя.

Умер в 2014 году.

Источники:

Кулишов, В. И. Творческая группа художников «Мишкинские бугры» / В. И. Кулишов // Истоки становления и развития художественного. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 26-27

Гармаш, А. Он пишет картины душой : [о творчестве ростовского художника-инвалида В. А. Куликовского] / А.Гармаш ; фото А. Дьякон // Семикаракорские вести. – 2005. – 5марта. – С. 2.

Вахонин, С. Мастер донского пейзажа: [о ростовском художнике В. А. Куликовском] / С. Вахонин // Наше время. – 2005. – 2 сент. – С. 14

Погонцев, В. Ростовчанин нарисовал египетского президента : [о творчестве художника Виталия Куликовского] / Виктор Погонцев // Российская газета. – 2007.– 6 дек. – С. 10. – (Юг России).

Иванова, Е. Ростовский художник стал портретистом семьи египетского президента Мубарака: [о творческой деятельности живописца, инвалида, лауреата многих международных выставок Куликовского Виталия Анатольевича] / Е. Иванова // Вечерний Ростов. – 2009. – 6 марта. – С. 9

Семибратова, Е. Золотая кисть Куликовского: [о творчестве ростовского художника] / Е. Семибратова // Молот. – 2010. – 15 янв. – С. 16

Волошинова, В. Ф. Увидеть с «Мишкинских бугров» / В. Ф. Волошинова // Молот. – 2022. – 11 нояб. – С. 6

.bmp) Лавренко Борис Михайлович

Лавренко Борис Михайлович 6 Мая

105 лет со дня рождения

.bmp)

Лавренко Борис Михайлович родился 6 мая 1920 года в Ростове-на-Дону. В 1936 году сразу после окончания 8-ого класса средней школы поступил в Ростовское художественное училище.

В 1940 году с пятого курса был призван в Красную Армию. Воевал на Центральном и 1-ом Белорусском фронтах. Войну закончил в Берлине старшим сержантом. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

В 1952 году Б. Лавренко окончил Ленинградской институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в мастерской профессора Рудольфа Френца. Занимался у Михаила Авилова, Ивана Степашкина, Петра Белоусова, Бориса Иогансона.

Б. Лавренко участвовал в выставках с 1936 года. Писал портреты, жанровые и тематические картины, пейзажи, натюрморты. Персональные выставки художника прошли в Ленинграде (1972 и 1986 года), Москве (1972 год), Ростове-на-Дону (1972 год), Петербурге (1996 год). В 1989-1992 годах работы художника с успехом были представлены на выставках и аукционах русской живописи L' Ecole de Leningrad во Франции.

Борис Лавренко – признанный мастер картинного жанра. Манеру художника отличают энергичный мазок, искусная передача тональных отношений и состояний световоздушной среды, осязаемой материальности объемов и форм. В произведениях 1970-80-х годов у автора усиливается цветовая декоративность и обобщенность формы.

С 1954 года Борис Михайлович преподавал в ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Его произведения находятся в собраниях Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, в многочисленных музеях и частных собраниях в России, Франции, Великобритании, КНР, США, Японии, Германии, Италии.

Борис Михайлович скончался 7 июня 2001 года в Санкт-Петербурге на восемьдесят втором году жизни.

Источники:

Скопцова Г. С. Лавренко Борис Михайлович // Из века в века: история РХУ в лицах. - Ростов-на-Дону, 2009. - С. 154-157

Лактионов Александр Иванович

Лактионов Александр Иванович 29 Мая

115 лет со дня рождения

Лактионов Александр Иванович родился 29 мая 1910 года в городе Ростове-на-Дону. Его отец работал кузнецом на фабрике и на железной дороге, мать была прачкой.

В 1926-1929 годах учился в 1-й Советской художественной школе Донпрофобра под руководством Андрея Чиненова – ныне Ростовское художественное училище имени М. Б. Грекова. Его работы, созданные в годы учебы – «Улица Садовая зимой», «Связка репчатого лука», были отмечены премией на выставке молодых художников Северного Кавказа.

После окончания школы Лактионов собирался продолжить образование в Москве, однако для поступления требовался рабочий стаж. Некоторое время он работал в Ростове-на-Дону каменщиком, маляром, был чертежником.

В 1930 году вместе со своими соучениками по художественной школе Петром Келлером и Николаем Тимковым уехал в Москву. В столице начинающие художники были представлены известному живописцу, педагогу Михаилу Нестерову, а также художнику-реставратору Игорю Грабарю. Выполнив творческое задание Нестерова, Лактионов с друзьями получили рекомендательное письмо для поступления в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры.

В 1932-1938 годах Александр Лактионов учился в ЛИЖСА у Исаака Бродского, одного из главных представителей реалистического направления в советской живописи 1930-х годов. В 1938 году выполнил дипломную работу «Красноармейцы выпускают стенную газету».

В 1936-1944 годах занимался преподавательской деятельностью в ЛИЖСА. В годы Великой Отечественной войны находился вместе с институтом в эвакуации в Узбекистане, в Самарканде.

В 1943-1947 годах жил с семьей в Загорске, в одной из келий Троице-Сергиевой лавры. Там написал свою самую известную картину – «Письмо с фронта». В том же году полотно было экспонировано на Всесоюзной художественной выставке. За эту работу в 1948 году художнику была присуждена Сталинская премия I степени. В 1949 году авторская копия «Письма с фронта» была представлена на выставке советской живописи в Германии и Венгрии. Успех полотна был обусловлен жизненностью сюжета и реалистичной трактовкой образов в сочетании с живописной передачей фактуры и ярких красок солнца. Впоследствии репродукции этой картины вошли в учебники живописи и школьные хрестоматии. Она была изображена на одной из почтовых марок СССР серии «История советской живописи». В настоящее время работа Александра Лактионова хранится в коллекции Третьяковской галереи.

Александр Лактионов – мастер академического рисунка, работал в жанре социалистического реализма. В основном писал портреты и жанровые сцены, но среди его работ есть также пейзажи, натюрморты и графика. В совершенстве владел техникой лессировки (получение глубоких цветов за счет нанесения полупрозрачных красок поверх основного цвета). Искусствоведы отмечали мастерство живописца при передаче солнечного света. Однако многие критики упрекали художника в отсутствии психологической выразительности и глубины, а также в излишней детализации образов и предметов, что лишало, по их мнению, цельности общего восприятия полотен живописца.

Автор тематических картин «Защитник Родины», «Летом», «В новую квартиру», «За вышиванием», пейзажей и натюрмортов «Узкое», «Верхушки деревьев. Абрамцево», «Февраль», «Тишина» и др.

Создал галерею портретов советских военных и государственных деятелей, представителей культуры и науки ученых: Александра Богомольца, Ивана Бардина, Игоря Курчатова, архитектора Алексея Душкина, хирурга Александра Вишневского, летчика-космонавта Юрия Гагарина и др.

Создал групповой портрет ветеранов сцены в Доме Всероссийского театрального общества им. А. А. Яблочкиной «Обеспеченная старость».

В 1950-х годах по заказу Центрального комитета КПСС на основе фотографии генсека партии Никиты Сергеевича Хрущева выполнил его портрет в технике литографии. После одобрения работы Хрущевым портрет был официально растиражирован.

В 1967 году Александр Лактионов написал портрет летчика-космонавта Владимира Комарова. За эту работу, а также за портреты Героев Социалистического Труда Ф. Н. Петрова и П. И. Воеводина получил Государственную премию РСФСР им. И. Е. Репина.

Александр Лактионов скончался 15 марта 1972 года в Москве. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Единственная персональная выставка художника была организована лишь спустя десять лет после его смерти в 1982 году.

Работы Лактионова хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее. Некоторые из них экспонируются в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В Москве, на улице Тверской, дом 19, где жил художник, установлена мемориальная доска с барельефом.

Источники:

Осипов, Д. М. А. Лактионов / Д. М. Осипов. – Москва, 1968

Николаева, Е. В. Александр Иванович Лактионов / Е. В. Николаева, И. Г. Мямлин. –Ленинград: Художник РСФСР, 1978.

Лебедев, А. Творчество А. И. Лактионова / А. Лебедев // Искусство. – 1971. – № 4. – С. 21–27.

Лесной Иван Николаевич

Лесной Иван Николаевич 25 Января

100 лет со дня рождения

Иван Николаевич Лесной библиотекарь, поэт, писатель. Родился в 1925 году в селе Песчанокопском Ростовской области.

Окончил Ростовский библиотечный техникум и факультет журналистики Ростовского госуниверситета. Участник Великой Отечественной войны, офицер в отставке, имеет боевые и трудовые награды.

Басни начал писать в начале 50-х годов. Работал на заводе Ростсельмаш в многотиражке «Ростсельмашевец», был редактором заводской сатирической газеты "Соломотряс".

Более двадцати лет возглавлял областную профсоюзную библиотеку, посвятив свою трудовую деятельность широкой пропаганде общественной книги. Им издано пятнадцать книг в Москве, Ростове-на-Дону, Батайске. Его первая книга "Басни" была представлена на Всемирной книжной ярмарке в Москве, как лучшая книга года.

Печатался в коллективных сборниках, журналах «Крокодил», «Капкан», «Агитатор», «Дон», «Библиотекарь», «Советский воин» и других изданиях. Участвовал во Всемирном празднике смеха в г. Габрово (Болгария), переведен на ряд иностранных языков. Его стихи и басни передавались по областному и Всесоюзному радио и телевидению.

Автор поэтических сборников «Память сердца» (1995), «Русокудрая Фортуна» (2006), «Корзина мудрости» (2006), «Басни».

Творчество донского баснописца многообразно. Стихи для детей, лирические послания, басни, апологи, триолеты, баллады, четверостишия — вот неполный перечень литературных жанров, встречающихся на страницах книг автора. На его стихи написаны песни ростовских и московских композиторов. Лауреат различных смотров-конкурсов.

Источники:

Памяти земляка, поэта // Колос. - 2013. - 14 нояб.-. С. 2

Тен И. У ростовского баснописца все намеки прозрачные: [о встрече ростовских школьников в библиотеке имени М. А. Шолохова (Ростов-на-Дону) с баснописцем, участником Великой Отечественной войны Иваном Николаевичем Лесным] // Вечерний Ростов. - 2009. - 20 февр. - С. 4

Попова А. Лесные басни : [о ростовском баснописце Иване Николаевиче Лесном] /Анна Попова ; фото Виктора Погонцева //Российская газета. - 2008. - 17-23 янв.- С. 18. - (Юг России).

Бойко А. Донской Крылов // Молот. - 2005. - 5 янв. - С. 6

Оленев А. Комбайн имени баснописца из Ростова // Вечерний Ростов. - 2004. - 3 дек. - С. 9

Бойко А. Живет на Дону баснописец // Молот. - 2000. - 25 янв. - С. 4

Бутуpлимов Б. Он веpнулся из боя : [О pостовском поэте-фpонтовике И.Лесном]// Военный вестник Юга России. – 1996. - 1-7 июля.- С. 15.

Максимов Петр Романович

Максимов Петр Романович 12 Июня

195 лет со дня рождения

Среди знатных ростовчан XIX века выделяется Петр Романович Максимов, владелец заводов, фабрик, каменноугольных шахт, нефтяных промыслов, железных дорог, речных судов, доходных домов, деятель российских и ростовских органов общественного управления, попечитель и щедрый благотворитель.

Максимов родился 12 июня 1830 года , вырос с братьями Василием, Владимиром, сёстрами Олимпиадой, Клеопатрой, Марией, Любовью в многодетной семье третьей гильдии купцов Романа Андреевича и Надежды Максимовых.

Сын ростовского 3-й гильдии купца Максимов стал главой большой купеческой семьи, и в новых, благоприятных условиях пореформенного промышленного бума России после отмены крепостного права продолжил лесное дело отца.

Лесопромышленные операции стали любимым делом Максимова. Здесь он был пионером, задавал тон многие десятилетия, не боялся конкуренции новых лесопромышленников, помогал им, обрел славу «лесного короля», «царя лесных бирж», своими достижениями в лесопромышленной отрасли «значительно способствовал и общему экономическому росту России».

Неутомимый промышленник вторгся и в другие сферы экономики Его фабрика металлических изделий производила веялки, сортировки, прочие сельскохозяйственные орудия, в Грушевском бассейне Максимов открыл антрацитовый рудник, устроил его по последнему слову техники. Более того, Максимов заинтересовался нефтяным делом, приобрел нефтяные участки, в 1894 году организовал в Грозном промыслы для добычи нефтяных продуктов, устроил в Ростове огромные резервуары и механизмы для их хранения, очистки. На рубеже 80–90-х годов XIX века Максимов арендовал в Кубанской области известные тогда войсковые рыболовные промыслы «Ачуевские», организовал на их базе рыбоперерабатывающую промышленность, продукты которой неоднократно демонстрировались на Всероссийских выставках.